ORANG-ORANG MATI DI JALAN HINGGA DI KEBUN LADA

100 Kisah dari 100 Koran Yang Tak Terbit Lagi, 100 Tahun Lalu, dalam NFT

Oleh Denny JA

Pandemik di era 100 tahun lalu sungguh berbeda. Dikisahkan: “Orang- orang mati di jalan hingga di kebun lada. Mereka panik. Tapi yang dituakan di masyarakat itu, merespon pandemik, dengan mengajak penduduk berdoa bersama dan meminta hujan turun.”

Ini salah satu cerita dari ribuan kisah di berbagai pelosok Indonesia. Semua kisah terjadi sekitar seratus tahun lalu. Kisah itu direkam oleh 100 edisi koran, di era itu. Kini koran itu sudah lama tak terbit lagi. Tak semua kita mengingat nama 9 koran ini. Semua berbahasa kuno. Itulah bahasa Indonesia 100 tahun lalu. Atau bahasa Belanda 100 tahun lalu. Saya tak bisa membaca dari koran itu langsung. Kertasnya sudah sangat rapuh. Tapi seorang fotographer sudah memotret koleksi koran tua itu. Saya hanya membaca aneka kisah dari hasil jepretan koran yang diperbesar.

Nama 9 koran itu, antara lain: Bintang Timor, edisi tahun 1866. Sinar Terang, edisi tahun 1888, hingga De Preanger Bode, edisi 1899. Kini 100 edisi dari 9 koran yang usianya 100 tahun sudah di-NFT- kan (Non-Fungible Token). Sebanyak 100 edisi koran menjadi serial 100 NFT. Ini perpaduan kisah lama, 100 tahun lalu, dengan teknologi paling mutakhir (blockchain technology) menjadi NFT.

Hari senin, tanggal 12 November 1888.

Koran Sinar Terang, sekitar 133 tahun lalu, menulis:

“Sudah sebulan lamanya daerah dagang yang ramai di pesisir Kota Teluk Betung dilanda wabah cacar hebat.

“Orang-orang mati di jalanan hingga di kebun lada. Wabah itu memang mereda dan menghilang.“

“Namun, kolera malah gantian mewabah dengan cepat ke kampung-kampung.”

“Dalam 15 hari, 98 orang terjangkit kolera dan 43 orang meninggal karenanya.“

“Orang-orang berdoa kepada Allah meminta keselamatan dan turun hujan karena sudah lama hujan tak turun.“

“Setelah mendapat laporan situasi tersebut dari seorang controleur, pemerintah setempat membagikan obat untuk masyarakat, sekaligus menghimbau mereka untuk membersihkan dan menjaga lingkungannya.”

Dari 98 orang terjangkit kolera, sekitar 50 persennya (43 orang) mati. Alangkah tinggi prosentase kematian. Dari 98 orang terjangkit kolera, sekitar 50 persennya (43 orang) mati. Apa yang dapat pemerintah lakukan? Saat itu belum ada vaksin. Belum dikenal Working From Home. Belum tahu soal social distancing. Pemerintah hanya meminta mereka membersihkan lingkungan dan membagikan obat. Sementara masyarakat hanya berdoa, dan meminta hujan turun.Seperti itulah rekaman suasana di Indonesia, di Kota Teluk Betung, Bandar Lampung, 133 tahun lalu.

Selasa, 1 Maret 1904.

Koran Bintang Betawi, yang terbit 117 tahun lalu melaporkan:

“Gubernur Jenderal Rooseboom dan Kepala Departemen Pendidikan, Keagamaan, dan Kerajinan Mr. Abendanon bertindak.“

“Ia memerintahkan kepada semua Bupati di Pulau Jawa dan Madura untuk membangun sekolah bagi anak-anak negeri (Pribumi), Indonesia, di masing-masing wilayah wewenangnya.”

“Meski begitu, jumlah siswa yang diperbolehkan belajar di tiap-tiap sekolah, di luar kalangan priyayi dan bangsawan masih dibatasi.”

Ini suasana tahun 1904, 41 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dan 24 tahun sebelum 1928, tahun munculnya kesadaran nasional “Satu Indonesia.” Pihak penjajah, Belanda, justru memulai pendidikan untuk kaum pribumi. Yang diutamakan hanya keluarga elit saja. Di luar keluarga elit, jumlah siswa dibatasi. Ini awal tradisi pendidikan di mulai di wilayah kolonial. Rakyat banyak tidak diprioritaskan. Pendidikan yang meluas untuk rakyat banyak akhirnya hanya meluas ketika Indonesia merdeka.

Tanggal 20 November 1921.

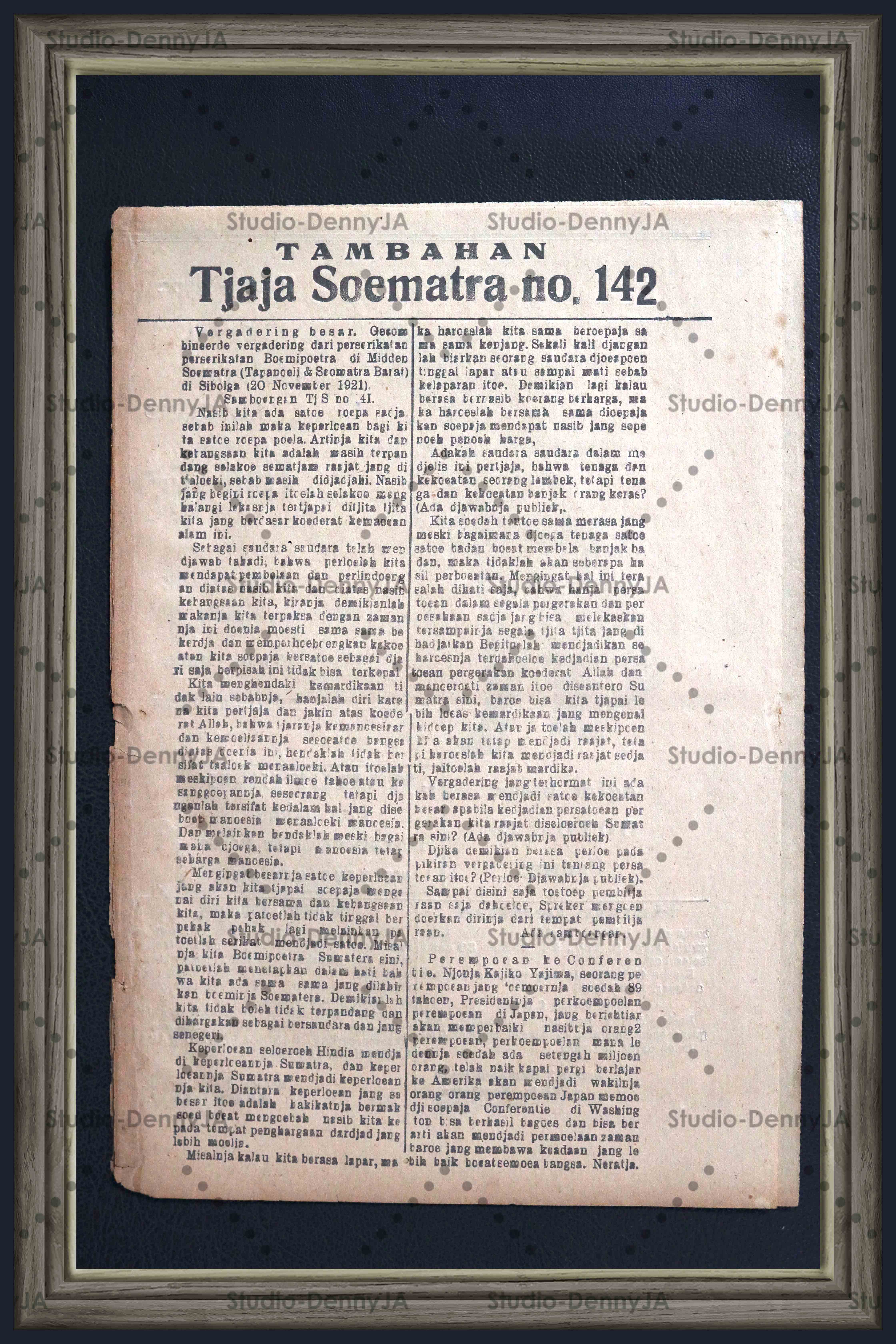

Koran Tjaja Soematra 100 tahun lalu memberitakan:

“Semua Perserikatan Boemiputera di Tapanuli dan Sumatra Barat menghelat pertemuan/musyawarah besar di Sibolga.”

“Substansi pertemuan tersebut untuk memperkuat semangat persatuan di Sumatra untuk melepaskan diri sebagai ‘bangsa yang ditaklukan atau dijajah.”

“Lalu bersama bangkit menjadi bangsa dan manusia yang merdeka.”

Ini peristiwa tahun 1921, 24 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ini terjadi 4 tahun sebelum 1928, tahun kebangkitan Satu Indonesia. Bahkan kesadaran untuk bangkit melawan penjajah, untuk Indonesia merdeka, akar nasionalisme sudah tumbuh jauh di pelosok, di luar kota Jakarta, yang kelak akan menjadi pusat Ibu Kota.

Inilah contoh berita dari tiga koran: Sinar Terang, Bintang Betawi, dan Tjaja Soematra. Ketiga koran ini sudah lama tak terbit lagi. Saya kini memiliki 100 edisi koran sejenis, original copies, dari 9 perusahaan koran. Seorang sejarawan, JJ Rizal, membantu melacak asal usul 9 koran itu. Kapan masing masing koran itu terbit pertama kali. Siapa penerbitnya. Kapan koran itu tutup dan mengapa. Peristiwa penting apa yang terjadi tentang masing masing koran. Dari penelusuran sejarah JJ Rizal, dan studi penulis oleh Irsyad Mohammad, diketahui banyak penulis hebat Indonesia dan Belanda menjadi penulis atau redaktur di salah satu koran itu.

Ada Tirto Adhi Soerjo (1880-1918). Ia kini dikenal sebagai bapak jurnalisme Indonesia. Ia menulis di Koran Pembrita Betawi dan Bintang Betawi.

Ada pula Abdul Muis (1886-1959). Ia jurnalis, sastrawan, dan juga politikus Indonesia di masa pergerakan. Ia pengurus inti Syarikat Islam. Kini Abdul Muis menjadi pahlawan nasional. Ia banyak menulis di Koran De Preanger Bode.

Pernah mendengar G.P.W. Francis? Ia penulis Njai Dasima (1896). Ini kisah terkenal seorang gadis pribumi cantik yang menjadi simpanan seorang pejabat Belanda yang dekat dengan Gubernur Jenderal Raffles. Francis menulis dan pimpinan di Koran Bintang Betawi.

Tercatat pula Jan Fabricius (1871-1964). Ia banyak menulis skenario teater. Skenarionya sangat sering dipentaskan dalam gedung teater terkemuka di Rotterdam. Ia menulis di Koran De Preanger Bode. Kini kantor koran itu jadi kantor Pikiran Rakyat.

Pernah mendengar Lie Kim Hok (1853- 1912) Ia dianggap sebagai peletak utama sastra Melayu dengan nuansa Tionghoa. Ia acap menulis di Koran Pembrita Betawi.

Nama 9 koran itu antara lain:

1. Bintang Betawi, 32 Edisi, terbit antara tanggal 1 Maret 1904- 1 Juni 1904. Bahasa Indonesia kuno. Terakhir terbit tahun 1909.

2. Bintang Timor, 10 edisi, terbit antara tanggal 1 Maret 1866- 5 Mei 1866. Bahasa Indonesia kuno. Terakhir terbit tahun 1887.

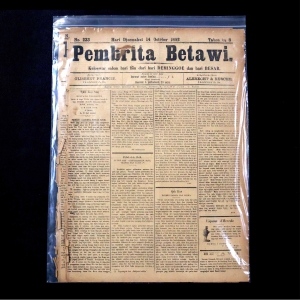

3. Pembrita Betawi, 4 edisi, terbit antara tanggal 13 Oktober 1892- 15 Oktober 1892. Bahasa Indonesia kuno. Terakhir terbit tahun 1916.

4. Sinar Matahari, 1 edisi, terbit tanggal 1 Mei 1914. Bahasa Indonesia kuno. Terakhir terbit tahun 1919.

5. Sinar Terang, 34 edisi, terbit antara tanggal 18 Oktober 1888 hingga 27 November 1888. Bahasa Indonesia kuno. Terakhir terbit tahun 1898.

6. Tjaja Soematra, 7 edisi, terbit antara tanggal 3 November 1921- 15 Desember 1921. Bahasa Indonesia kuno. Terakhir terbit tahun 1933.

7. De Sumatra Post, 1 edisi, terbit tanggal 13 Juli 1907. Bahasa Belanda Kuno. Terakhir terbit tahun 1950.

8. De Preanger Bode, 4 edisi, terbit antara tanggal 12 Juli 1899 - 21 Juli 1899. Bahasa Belanda kuno. Terakhir terbit tahun 1957.

9. Mataram, 7 edisi, terbit antara tanggal 21 maret 1892 - 26 Januari 1893. Terakhir terbit tahun 1942.

Total 100 edisi koran. Saya menyimpan edisi printnya. Sangat hati-hati saya menyentuh koleksi koran ini. Kertasnya sudah sangat rapuh.

Sebanyak 100 edisi koran di atas, kisah di Indonesia dan dunia sekitar 100 tahun lalu, koran yang sudah lama berhenti terbit, kini dibuatkan serial 100 NFT. Apa itu NFT? NFT singkatan dari Non Fungible Token. Ia teknologi mutakhir yang menggunakan blockchain technology. Teknologi yang sama berhasil menciptakan uang crypto yang akan merevolusi dunia keuangan. Melalui NFT, semua karya digital dapat diproteksi. Teknologi crypto mampu membuat karya digital dimiliki secara individual. Karena itu karya digital kini bisa dikomersialkan, diperdagangkan.

Dunia NFT akan merevolusi seni rupa. Di era digital, NFT memberikan enerji baru penciptaan karya seni. 100 koran kuno ini, dari 100 tahun lalu, juga diubah menjadi karya NFT. Setiap NFT terdiri dari 1 edisi koran, dan sudah dipilihkan ringkasan berita yang historis atau unik dalam edisi itu. Ringkasan berita dituliskan dalam dua bahasa: Indonesia dan Inggris. Tiga kekuatan dari koleksi serial 100 NFT edisi koran dan 100 kopi orisinal edisi koran ini.

Pertama: Ia gabungan serial NFT dan kopi orsinal koran yang usianya sudah 100 tahun. Tak hanya ia dalam bentuk NFT yang sedang trend di masa kini. Ia juga berbentuk kopi asli koran, yang kertasnya sudah rapuh. Bentuk NFT dan koran asli berada dalam satu paket.

Kedua: di NFT setiap edisi koran sudah dipilihkan satu berita yang historis atau unik.

Ada ringkasan 100 kisah tentang masyarakat 100 tahun lalu, langsung dari koran yang terbit saat itu. Ini juga menjadi dokumen sejarah yang tinggi nilainya. Terutama ia benilai bagi mereka yang menyukai studi Indonesia, ataupun studi kolonialisme, dan peristiwa budaya lama.

Ketiga, serial koran ini dalam bentuk NFT dan orsinal kopinya adalah yang pertama di dunia. Kini serial NFT dan koran aslinya dimiliki oleh Studio NFT Denny JA.

Karya NFT Studio Denny JA ikut mempelopori nilai komersial NFT di Indonesia. Lukisan NFT studio ini laku dilelang sekitar satu milyar rupiah (70.000 USD) di bulan April 2021. Juga tweet yang diproduksi Studio Denny JA, laku 100 juta rupiah (7000 USD) di bulan yang sama: April 2021. Produk dari Studio Denny JA itu laku dilelang digital Opensea, untuk lukisan. Dan laku di lelang khusus twitter untuk NFT tweet. Serial NFT 100 edisi koran menjadi karya NFT ketiga dari Studi Denny JA. Serial 100 NFT + orisinal kopi 100 korannya diniatkan di balai lelang Christie.

Victor Hugo menyatakan: “Tak ada yang lebih kuat dibandingkan gagasan yang waktunya telah tiba.”

Gagasan NFT dengan blockchain technology memang waktunya telah datang.*

September

2021

Sembilan Koran Tua Legendaris Koleksi Denny JA

By JJ Rizal

1. Bintang Betawi - Batavia (Jakarta)

Bintang Betawi pertama terbit pada 1893. Penerbitnya J. Kieffer H.M. van Dorp & Co di Batavia dan terbit setiap hari. Kieffer adalah pemimpin surat kabar Bintang Barat yang terbit mingguan dan tersohor sebagai satu-satunya surat kabar non parokial di Batavia untuk pembaca dari segala ras dan agama. Ia seorang indo kelahiran 1835. Sebelum menerbitkan dan menjadi editor Bintang Betawi sampai wafatnya pada 1904, ia menjadi editor di Hindia Nederland, selain menjadi pendiri dan penerbit Pemberita Betawi pada 1884 dan editor Bintang Barat pada 1888.

E.F. Wiggers, seorang indo penulis yang sangat produktif dan wartawan kawakan bergabung di Bintang Betawi, Pada 1893, setelah keluar dari Bintang Barat. Selain Wigers, di Bintang Betawi berkarir pula sastrawan terkemuka lainnya sebagai redaktur, yaitu G.P.W. Francis yang terkenal dengan karyanya Cerita Nyai Dasima (1896). Sebelum bergabung dengan Bintang Betawi, Francis pernah menjadi redaktur mingguan Pengadilan di Bandung. Masih ada satu tokoh penting lagi di Bintang Betawi, yaitu F.D.J. Pangemanann, orang Minahasa yang bersama-sama dengan Tirto Adhi Soerjo dapat dikatakan sebagai penulis pribumi asli pertama. Kariernya di bidang jurnalistik dimulai saat ia bekerja di surat kabar Bintang Betawi. Cerita bersambungnya berjudul "Tjerita Rossina" dimuat dalam Bintang Betawi, kemudian diterbitkan kembali oleh Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Tempo Doeloe.

Kieffer mengundurkan diri dari Bintang Betawi (1905) digantikan oleh Francis yang mengubah nama Bintang Betawi menjadi Bintang Batavia sampai surat kabar ini berhenti terbit pada 1909. Dalam bukunya Seabad Pers Kebangsaan (2007: 20-22) Taufik Rahzen dkk. menyebut Bintang Betawi sebagai surat kabar yang—selain media untuk mengiklankan film—pemberitaannya kerap mengkritisi kebijakan sosial Belanda di Hindia Belanda yang dianggap mengeruk kekayaan bumi Hindia. Bintang Betawi juga menyoroti nasib warga indo beribu pribumi yang didiskriminasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Surat kabar ini juga ikut memompakan nasionalisme asia melalui pemberitaan serangan dan kemenangan Jepang ke Rusland.

2. Bintang Timor - Surabaya

Bintang Timor, surat kabar arahan J.Z. van den Berg yang terbit di Surabaya ini, jelas termasuk surat kabar pionir di Hindia Belanda. Surat kabar setebal empat halaman ini, terbit setiap Rabu dengan oplahnya antara 400 sampai 600 eksemplar. Isinya memuat berita kejadian-kejadian di dan sekitar Hindia Belanda serta Singapura. Di koran ini, dimuat juga harga komoditas di pasar Singapura, seperti gambir, candu, rempah-rempah, katun dan benang untuk keperluan para pedagang. Ia membuka rubrik “Kabaran dari Mail”, berupa berita-berita luar negeri dari Eropa, Tiongkok, dan negeri-negeri lain. Selain itu, surat kabar ini juga mengutip sari berita dari Javasche Courant yang berbahasa Belanda, termasuk berita-berita dari pemerintah dan birokrasi kolonial Hindia Belanda.

Awalnya, surat kabar yang diterbitkan Gimberg Brother & Co pada 10 Mei 1862 ini benama Bintang Timoor dengan dobel “o”. Gimberg Brother & Co sendiri, semula merupakan agen distributor surat kabar Slompret Melajoe yang terbit di Semarang pada awal tahun 1860. Pada 1860-an. Bintang Timoor mengalami perubahan ortografi di kop mereka menjadi Bintang Timor. Pemberitaan Bintang Timor kebanyakan melayani kalangan bisnis Jawa Timur. Sekalipun demikian, sirkulasinya menjangkau kota-kota lain di luar Jawa Timur, bahkan sampai jauh ke Sumatera dan Makassar.

Pada tahun 1868, L. Magniez dan O. Th. Schutz memimpin Bintang Timor dan melakukan perubahan besar, yakni lebih tertarik menyoroti topik-topik berkenaan orang kecil seperti: kemiskinan, pemerasan terhadap wong cilik di desa-desa oleh aparatus kolonial, dan melonjaknya harga beras. Namun, meningkatnya harga cetak memaksa Bintang Timor menaikkan harga langganannya dari setahun 15 gulden untuk pelanggan di Surabaya dan 17 gulden untuk pelanggan di luar Pulau Jawa. Menjadi 10 gulden untuk 6 bulan di Surabaya dan 12 gulden untuk di luar Surabaya. Sehingga Bintang Timor tidak menyediakan lagi harga berlangganan untuk paket setahun.

Depresi ekonomi 1880-an akibat jatuhnya harga kopi dan gula yang mendadak, membuat bank-bank serta kongsi-kongsi dagang terancam bangkrut. Hal ini membuat banyak surat kabar yang terbit sejak 1875 mengalami kematian. Bintang Timor termasuk salah satu yang sanggup bertahan. Namun, seretnya iklan akibat lumpuhnya dunia usaha, akhirnya memaksa Gimberg Brother & Co pada tahun 1887 mengumumkan pailit dan tutup usia. Bintang Timor yang sudah berkiprah selama 24 tahun itu, akhirnya diambil alih dengan bandrol 24.600 gulden oleh Baba Tjoa Tjoan Lok, seorang Tionghoa kaya Surabaya. Peristiwa ini menjadi penanda bermulanya orang Tionghoa memasuki bisnis surat kabar di Hindia Belanda.

3. De Preanger-Bode - Bandung

Nama lengkap surat kabar ini adalah Algemeen Indische Dagblad de Preangerbode dan dengan nama inilah dia tersohor. Sekalipun demikian, pada edisi pertamanya surat kabar ini memakai nama De Preangerbode: Nieuws- en Advertentieblad voor de Preanger-Regentschappen, alias De Preangerbode: surat kabar berita dan iklan untuk orang Priangan.

Pengumuman bakal terbitnya koran ini muncul di surat kabar Java-Bode 23 Juni 1896 dan De Locomotief 26 Juni 1896. Pada 6 Juli 1896. Preangerbode edisi perdanapun terbit. Surat kabar lokal Bandung yang diterbitkan oleh JR de Vries & Co di Bandung dan dicetak oleh HM van Dorp & Co di Batavia ini, ternyata beredar di seantero Hindia Belanda.

Preangerbode berisi empat halaman dan terbit setiap hari Senin. Harga langganannya 2,50 gulden setengah tahun untuk kawasan Hindia Belanda dan 3 gulden untuk Belanda. JHLE van Meeverden menjadi pemimpin redaksi pertama surat kabar ini. Meeverden hanya sebentar memimpin koran ini. Selanjutnya antara 1896 sampai 1902 yang memimpin adalah Jan Fabricius, seorang sastrawan, jurnalis, sekaligus aktor sohor. Ketika Fabricius harus kembali ke Haarlem, Belanda, pada 1902, Preangerbode dijual kepada Kolff & Co. Sejak itu, kepemimpinan redaksinya dipegang oleh GL La Bastide sampai 1906 dan digantikan Th E Stufkens sampai 1921.

Pada masa Stufkens inilah sikap redaksi Preangerbode semakin jelas, yakni sebagai corong pemerintah kolonial. Preangerbode tidak hanya rutin menurunkan berita sukses pemerintah Hindia Belanda melainkan dengan reaktif menyerang mereka yang dianggap membahayakan pemerintah. Kasus Abdul Muis adalah contohnya yang paling kentara. Abdul Muis dianggap berbahaya karena tercatat sebagai anggota Indische Partij yang dilarang gubernemen pada 1912. Ia pun bersama anggota Indische Partij lainnya, Suwardi Suryaningrat dan Tjipto Mangunkusumo, mendirikan Komite Bumiputra. Komite Bumiputera dianggap bertujuan hendak ikut “merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda”, pada 27 November sampai 1 Desember 1913. Namun, ternyata bertujuan sebaliknya dan justru menggugat pemerintah Hindia Belanda dengan tulisannya yang terkenal “als ik een Nederlander was” (Andai Saya Seorang Belanda).[1] Inilah yang kemudian membuat Muis sebagai pembaca siap cetak di Preangerbode harus dikeluarkan dengan segala cara. Alasanpun ditemukan, yaitu dengan melarang Muis ke Jakarta mengantarkan istrinya yang hendak naik haji. Bahkan, Muis akhirnya ditahan polisi bersama Wignjadisastra—editor surat kabar Kaoem Moeda—karena terlibat mencetak dan menyebarkan pamflet “als ik een Nederlander was” tersebut.[2]

Preangerbode sebagai surat kabar plat merah (antek pemerintah) berumur panjang dan sukses menjadi surat kabar lokal nasional yang mapan secara bisnis, apalagi setelah dipegang CW Wormser. Orang kuat di dunia jurnalistik ini, selain menguasai De Locomotief, juga menguasai Het Algemeen Handelsblad voor Nederlands Indie dan Het Nieuws van den Dag. Di bawah Wormserlah Preangerbode berubah dari koran lokal menjadi koran nasional dengan berita berwawasan internasional. Peredaran Preangerbode-pun makin luas hingga tercatat sebagai koran keempat terbesar di Hindia Belanda. Preangerbode juga tercatat sebagai satu-satunya koran besar yang terbit dalam dua edisi: edisi pagi dan edisi malam.

Meskipun akhirnya berhenti terbit pada 1957, Preangerbode tetap menjadi salah satu surat kabar yang umurnya lebih dari setengah abad. Koran ini memang sempat berhenti saat Hindia Belanda di bawah kekuasaan militeristik Jepang antara 1942 sampai 1945, namun pada tahun 1946 kembali terbit dengan nama Algemeen Bandoengsch Dagblad de Courant. JP Verhoek memimpin Preangerbode sampai koran ini tak diperkenankan terbit saat berlaku kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Nasib yang menimpa Preangerbode juga menimpa koran Belanda di kota lainnya, seperti De Java-Bode, Het Nieuws van den Dag, De Nieuwsgier (Jakarta); De Locomotief (Semarang), De Vrije Pers serta Nieuw Soerabaiasch Handelsblad (Surabaya).

[1] Ahmad Adam dalam The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesia (1995, hlm. 280).

[2] Ada juga yang mengatakan bahwa Abdul Muis diperlakukan demikian karena kerap menulis artikel kritis di Preangerbode yang jika tidak tidak diloloskan di Preangerbode, artikel itu ia kirimkan ke surat kabar De Expres yang terkenal kritis.

4. De Sumatra Post - Medan

Surat kabar ini diterbitkan pada 1899 oleh J. Hallerman ini terbit dua kali seminggu. J. Hallerman adalah seorang pengusaha percetakan keturunan Jerman yang ingin mencoba peruntungan di Deli, Sumatera Utara. Surat kabar ini pada mulanya dipimpin oleh sarjana hukum J. van den Brand yang kemudian digantikan oleh Karel Wijnbrandt. Pada 1903, tercantum juga nama AJCM Tervooren. Surat kabar ini dipimpin oleh AJ Livegoed dan JH Ruphan menjadi redakturnya. Pemimpin redaksi surat kabar ini yang paling lama menjabat adalah Vierhout.

Walaupun De Sumatra Post terbit sebagai harian dengan 1½ lembar, tetapi surat kabar ini tidak banyak memuat berita-berita lokal. Hampir seluruh halamannya untuk berita-berita dan perkembangan di Eropa, seperti perkara Dreyfus. De Sumatra Post sering disebut sebagai “Eropah Post” yang dicetak di Sumatera. Di sana, kadang muncul juga berita tentang Amerika. Pendek kata, surat kabar ini merupakan surat kabar kulit putih. Kalaupun ada berita lokal terbit di situ, maka akan terbatas berita mengenai residen Belanda saja. Surat kabar “kulit putih” ini banyak menangguk iklan, hampir setara dengan Deli Courant yang lebih tua. Boleh dikatakan 60-70% ongkos penerbitan De Sumatra Post diselamatlan oleh iklan.

Sebagai surat kabar “kulit putih” pengusaha perkebunan, tak ayal haluan redaksinyapun menguatirkan perkembangan gerakan kaum pribumi, terutama Sarikat Islam yang mulai masuk Deli pada 1913. Sampai di sini, Sarikat Islam menjadi kambing hitam terkait dengan kuli-kuli perkebunan yang suka melawan dan menggelorakan kesetiakawanan antar kuli, seperti tercermin dalam berita mereka: “De Aanslagen op Assistenten. De Sjarikat Islam”. Namun demikian, terdapat juga berita di De Sumatra Post tentang seorang supir yang menabrak seorang notaris belanda hingga tewas, tetapi dibebaskan karena Raad van Justitie menilainya tidak bersalah. Suatu gambaran hukum di atas kekuasaan dan kelas sosial. Sayang hanya sebatas itu, sedang nasib kuli-kuli kontrak yang merana luar biasa tidak mendapat pemberitaan.

De Sumatra Post berhenti terbit pada tahun 1950 seperti koran berbahasa Belanda tua lainnya, akibat kebijakan nasionalisasi perusahaan asing.

5. Mataram - Djokdjakarta (Yogyakarta)

Surat kabar Mataram bisa dianggap sebagai penanda tibanya era baru di kota Yogyakarta, termasuk dalam jurnalistik. Surat kabar Mataram lah yang mulai memperkenalkan Yogyakarta ke dunia luar, setara dengan kota Batavia, Surabaya, maupun Semarang. Surat kabar ini terbit ketika transportasi kereta api membuat kota Yokyakarta terbuka dari isolasinya. Pada 1870-an, misalnya, akses kereta api jalur Semarang ke Yogyakarta lewat Surakarta dioperasikan. Kota ini menjadi semakin banyak diisi pejabat pemerintrah, para pemodal, serta turis[1]. Ekonomi wilayah Mataram yang berpusat di Yogyakarta semakin berkembang.

Surat kabar Mataram terbit secara rutin setiap hari sejak 1903[2] dan tutup usia pada tahun 1942, seiring dengan masuknya Jepang dan bertekuk lututnya Belanda. Surat kabar ini diicetak oleh H. Buning yang juga menjadi tokoh utama surat kabar awal lainnya di Yogyakarta, seperti Darmowarsito dan Retnodoemilah. Nama Mataram merujuk kepada luas wilayah sirkulasinya. Penerbitan Mataram pun terkait dengan meningkatnya jumlah orang-orang Eropa di wilayah pedalaman Vorstenlanden alias kawasan Surakarta dan Yogyakarta.

Surat kabar Mataram tidak dapat dilepaskan dengan nama jurnalis terkemuka Halkema yang menjadi pemimpin redaksi Mataram yang berbahasa Belanda ini. Sebenarnya ada nama Halkema yang terkenal, namun dalam urusan surat kabar Mataram, yang terlibat adalah W. Halkema, yakni Halkema yang tertua. Ia lahir sekitar 1830 atau lebih awal, sebab pada 1850 ia sudah memimpin sebuah sekolah priyayi di Banyumas. Ia pernah bekerja sebagai asisten residen di Sambas sebelum memulai karir sebagai wartawan. Pada 1879, ia menjadi editor harian berbahasa Jawa, Darmowarsito, di Yogyakarta. Pada akhir 1883 sampai 1885, ia bergabung dengan Bintang Timor sebagai editor. Sampai akhir hayatnya ia terus mengisi waktu dengan menulis, termasuk untuk surat kabar. W. Halkema adalah seorang polyglot, ia mengaku bisa mengajar bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman, selain mampu berbahasa Belanda, Melayu, dan Jawa.

[1] Pada 1865, misalnya, penginapan pertama dibuka di Yogyakarta lantas menyusul dibuka Hotel Mataram pada 1869.

[2] Itulah penerbitan mereka yang rutin. Namun, jejak surat kabar ini setelah ditelusuri ternyata penerbitan perdananya adalah pada tanggal 15 Januari 1877. Penelitian lebih jauh mengenai jejak ditemukannya penerbitan perdana 15 Januari 1877 dengan penerbitan yang berjalan rutin di tahun 1903.

6. Pembrita Betawi - Batavia (Jakarta)

Surat kabar Pembrita Betawi menyimpan banyak kisah unik di dalamnya. Surat kabar ini berada tepat di pintu gerbang zaman baru jurnalistik saat itu dan boleh dibilang berjasa besar mengantar salah satu tokoh utama “Inlandsche Journalisten” terkemuka zaman itu, yaitu R.M. Tirto Adhi Soerjo.

R.M. Tirto Adhi Soerjo yang termasyur sebagai “Bapak Pers Nasional” dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional itu, menjadi pemimpin redaksi surat kabar Pembrita Betawi sejak 1 April 1902.[1] Di Pembrita Betawi inilah kecakapan Tirto sebagai jurnalis pribumi mulai mapan, dalam bahasa Pramoedya, “Bagai kupu-kupu keluar dari kepompongnya”. Gagasan Tirto untuk mendirikan surat kabar perempuan pertama Poetri Hindia pada 1908, juga muncul saat Tirto memimpin Pembrita Betawi. Gagasan itu ditulisnya sejak menjabat editor, yakni pada edisi Pembrita Betawi No. 10, 14 Januari 1903 dengan titel “Kemadjoean Perempuan Boemipoetra”.

Pembrita Betawi jugalah yang sebelumnya melahirkan Ferdinand Wiggers[2]. Awalnya Wiggers adalah pejabat kontrolir, kemudian sukses menjadi jurnalis dan editor di beberapa surat kabar, selain penulis sastra terkenal dalam bahasa Melayu rendah. Ternyata, semua kesuksesan Wiggers tersebut dimulai saat berkaier sebagai editor di Pembrita Betawi pada 31 Oktober 1898. Di Pembrita Betawi ini pula Lie Kim Hok, penulis kesusastraan Melayu Tionghoa terkemuka sempat ikut memainkan peran dalam percetakannya.

Surat kabar ini terbit secara teratur sejak 24 Desember 1884 di Batavia. Editor awalnya adalah J. Kieffer, yang bersama W. Muelenhoff sekaligus menjadi manajer bersama. Pembrita Betawi semula diterbitkan oleh W. Bruining & Co, lantas setahun berikutnya (1885) diambil alih oleh Muelenhoff. Namun, surat kabar ini berkali-kali berpindah tangan, antara lain ke tangan Karscboom & Co.; jatuh ke tangan Albrecht & Co (1888), untuk kemudian diambil alih Albrecht & Rusche sampai akhir hayatnya pada 30 Desember 1916. Surat kabar ini, awalnya ditulis dengan nama Pembrita Betawi, kemudian pada 1907 diubah menjadi Pemberita Betawi. Harga langganannya 2 gulden sebulan.

Menjelang akhir 1913, tumbuh kesadaran politik baru di kalangan kaum pribumi di Jawa. Situasi ini menebarkan kebingungan di kalangan surat kabar non pribumi. Meskipun Pemberita Betawi populer dan agak pro gerakan kebangsaan, tak urung ia merasakan pula kebingungan dan sulitnya bersaing dengan surat kabar yang dikelola oleh kaum pribumi yang menjamur pada 1912 dan 1913. Bagaimanapun, menjelang 1913 itu, pers di Hindia Belanda bukan lagi merupakan industri monopolistik. Kelahiran kesadaran nasional Indonesia hampir secara simultan membuahkan pers pribumi yang otentik sebagai juru bicara kaum nasionalis. Pemberita Betawi berada di pintu gerbang ambang batas zaman baru jurnalistik, lengkap dengan segala kebingungan yang ditimbulkannya, tapi toh bagaimanapun telah berjasa besar mengantar lahirnya Tirto Adhi Soerjo sebagai Bapak Pers Nasional.

Di masa itu, pers Tionghoa masih tergantung pada pembaca Tionghoa peranakan. Hal ini berbeda dengan surat kabar berbahasa Melayu yang dipimpin oleh orang Indo maupun surat kabar milik Belanda yang berbahasa Belanda. Pers yang ingin mempertahankan bisnisnya, mau tidak mau harus mengubah peliputan berita mereka. Hal ini berarti, diperlukan gaya liputan yang lebih objektif, sekalipun tidak harus terang-terangan bersimpati terhadap gerakan politik pribumi. Di era itulah Pemberita Betawi mulai memasukan berita-berita tentang Tionghoa serta membuka diri menerima tulisan yang menyangkut kaum Pribumi. Bahkan, pada 1906, Pembrita Betawi memuat berita penerjemahan Al-Qur’an dalam bahasa Jepang dan Tionghoa sebagai syiar Islam.

[1] Pramoedya Ananta Toer dalam Sang Pemula (1985: 11) menyebutkab bahwa setelah meninggalkan STOVIA Tirto langsung memulai karirnya di Pembrita Betawi mulai dari redaktur, kemudian redaktur kepala menggantikan F. Wiggers, dan akhirnya menjadi penanggungjawab pada 1902.

[2] Wigers berperan penting dalam dunia pers dan sastra di Hindia Belanda. Pentingnya peran Wigers terlihat pengkuan akan besarnya peran dan kontribusinya dalam memberi warna Hindia pada bahasa Melayu yang tak lama kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia modern.

7. Sinar Matahari - Makassar

Edisi pertama surat kabar ini diluncurkan pada Juni 1904 di Makassar, diterbitkan oleh Brouwer & Co. Sinar Matahari terbit setiap Senin dan Kamis dengan tarif berlangganan 6 gulden pertahun.

Tidak banyak yang diketahu tentang surat kabar ini, kecuali ia merupakan pesaing surat kabar Pemberita Makassar. Pembaca kedua surat kabar ini, terutama orang Tionghoa Peranakan. Pada 1907, koresponden kedua surat kabar itu menulis artikel yang saling mencaci maki. Ini disebabkan oleh Perang Rusia-Jepang pada 1905 yang membangkitkan kepercayaan diri yang besar kepada orang Asia yang sering dipandang ras kelas dua. Menilik surat-surat pembacanya, contoh Jepang telah dijadikan inspirasi oleh orang Tionghoa untuk bersatu dan berjuang menuju kemadjuan. Kemenangan Jepang atas bangsa Eropa memang kerap dibahas di dalam Sinar Matahari—sebagaimana juga pers Tionghoa di Jawa dan Sumatra saat itu. Ini sekaligus mencerminkan ketidakpuasan laten mereka atas perlakuan pemerintah kolonial Balanda di seluruh Hindia Belanda. Hal itu setidaknya menjelaskan posisi surat kabar Sinar Matahari terkait pembentukan “kebangkitan Tionghoa” yang dimulai dengan pencarian identitas budaya Tionghoa untuk sebuah nasionalisme, bukan hanya di Hindia Belanda sebagai koloni Belanda, tetapi juga di Asia Tenggara yang ada di bawah koloni Inggris. Upaya ini menggambarkan kebutuhan orang Tionghoa untuk mendapatkan kesempatan lebih besar dalam menempuh kehidupan di negeri-negeri tempat mereka bermukim. Nasionalisme itu termanifestasi dalam pembentukan Tiong Hoa Hwee Koan di Batavia yang kemudian menjalar cepat, termasuk ke Makassar. Pada 1903, di sana didirikan perkumpulan Tiong Hoa Hok Tong yang sikap politik mereka tercermin dalam Sinar Matahari dan Pemberita Makassar. Semula mereka hanya menjadi pembaca, tetapi kemudian banyak yang melibatkan diri sebagai koresponden dan editor. Koran ini tutup pada 1919.

8. Sinar Terang - Batavia (Jakarta)

Yap Goan Ho rupanya pebisnis yang ingin habis-habisan di bisnis media massa. Skala perusahaan percetakan dan usaha yang Yap rencanakan di bidang pers dan percetakan sangatlah besar. Menurut Regeeringsalmanaak 1893, Yap berinvestasi sampai 5000 gulden. Yap, misalnya, pada tahun 1894 berupaya menerbitkan surat kabar baru bernama Chabar Berdagang. Edisi contoh surat kabar yang dikhususkan untuk pengiklan komersial ini tidak bertahan lama, karena gagal mendapat respon menggembirakan dari pelanggan. Padahal, dua tahun sebelum Chabar Berdagang terbit, Yap telah pula mencoba mendirikan perusahaan percetakan lain di Semarang, tetapi tidak ada kabar mengenai kegiatan percetakan ini setelah kelahirannya. Krisis keuangan akibat investasi jor-joran itulah yang diduga menjadi akar bangkut dan tutupnya surat kabar Sinar Terang pada 1898.

9. Tjaja Soematra - Padang, Sumatra Barat

Menjelang tahun 1900, Tjaja Soematra adalah salah satu dari lima surat kabar yang beredar di luar Jawa. Surat kabar ini diterbitkan oleh P Baumer & Co di Padang pada 1897 dan terbit dua kali seminggu. Sikap jurnalistik Tjaja Soematra salah satunya tercermin dalam tulisan editornya, yaitu Lim Soen Hin. Di situ, Lim mengkritisi penerbitan edisi perdana surat kabar Alam Minangkabau, surat kabar pertama di Minangkabau dan terbit di Padang. Koran ini terbit tiap Sabtu dicetak oleh percetakan Naamlooze Vennootschap Snelpersdrukkerij “Insulinde” yang pernah menerbitkan Tapian Na Oeli, Insulinde, dan Pertja Barat. Lim gerah karena surat kabar ini secara mencolok menggunakan bahasa Melayu tinggi atau Melayu sastrawi dan menggunakan huruf Jawi (Arab), sehingga membatasi pembacanya di hanya dari kalangan Minangkabau, Muslim Mandailing, serta Angkola. Redaksinya berorientasi ke Timur Tengah dan tulisan-tulisannya mencerminkan kecenderungan Islam ortodoks, baik dari segi surat kabar itu sendiri maupun pembacanya.

Mereaksi surat kabar Alam Minangkabau, Lim menulis:

“Menilik kata-kata dan sedjarahnya, tiadalah akan berapa lama lagi, di kota Padang nanti ada fabriek kata Melajoe dan penjoeloeh mengobah edjaan dalam hoeroef Arab. Begitoelah temasja kemadjoen Alam Minang Kabau: Oelar berikoet sifat Binatang achir zaman!!!” begitu tulis Lim pada 1 April 1904.

Lim adalah Tionghoa peranakan dari Padang Sidempuan yang mengawali kariernya pada dasawarsa terakhir abad ke-19 sebagai editor Tjahaja Soematra di bawah asuhan Datoek Soetan Maharadja (1858–1921), perintis pers nasional di Sumatera. Baik Datoek Soetan Maharadja maupun Lim, kemudian terlibat dalam percekcokan panjang dengan Dja Endar Muda, redaksi Alam Minangkabau. Melalui komentar dan editorialnya, ketiga orang itu saling menuduh dan merusak popularitas surat kabar lawan. Sampai di sini, persoalannya bukan lagi sikap jurnalistik Tjaja Soematra, tetapi betapa persaingan di antara surat kabar untuk berebut pasar lebih tajam di Sumatera daripada di Jawa, karena mereka terbit dan beredar di lokasi yang sama. Hasrat untuk menarik pembaca seringkali menimbulkan perselisihan di antara para editor.

Kendati demikian, Tjaja Soematra tetap surat kabar yang rajin mengimbau para pemuka pribumi dan warga pribumi agar peduli akan kemajuan serta kebutuhan mengejar kemajuan. Datoek Soetan Maharadja, misalnya, di Tjaja Soematra mengeluhkan kekurangan sekolah untuk anak-anak pribumi, sebagai tanggapan atas tulisan Retnodhoemilah edisi 13 Februari 1909.

Tulisan-tulisan Datoek Soetan Maharadja menjadi sikap jurnalistik Tjaja Soematra yang mencerminkan harsrat surat kabarnya agar orang Sumatera mengejar kemajuan modern sembari berketatapan hati untuk memelihara adat dan tradisi Minangkabau. Model moderniasi yang dipilih adalah berbasis pada adat tradisional Minangkabau, seraya menggunakan pendidikan Barat untuk kemajuan. Koran ini tutup pada 1933.

Tujuh Tokoh Pers Legendaris Dalam 100 Koleksi Koran Lama Denny JA

R.M. Tirto Adhi Soerjo (1880–1918) dikenal sebagai “Bapak Pers Indonesia”. Takashi Shiraishi lewat buku Zaman Bergerak menyebut Tirto Adhi Soerjo sebagai orang bumiputra pertama yang meng- gerakkan bangsa melalui bahasanya lewat Medan Prijaji. Dialah yang dijadikan tokoh Minke dalam Tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer. Berkat novel Pramoedya dan bukunya Sang Pemula yang mengangkat sosok Tirto Adhi Soerjo, nama inipun menjadi dikenal luas dan menjadi kajian sejarah. Bahkan ada sebuah media online yang menggunakan nama Tirto, yang memang terinspirasi dari Tirto Adhi Soerjo.

Tirto bersekolah di HBS Belanda dan STOVIA. Namun, karena lebih sibuk menulis di media masa, sekolah dokternya tidak ia selesaikan. Karier jurnalistik Tirto dimulai sebagai redaktur koran Pembrita Bet- awi kemudian Bintang Betawi bersama F. Wiggers. Di Bandung, Tirto mendirikan 3 surat kabar, yakni Soenda Berita (1903-1905), Medan Prijaji (1907) dan Poetri Hindia (1908). Karena menggunakan baha- sa Melayu dan seluruh proses produksi dan penerbitannya dikerja- kan oleh pribumi asli, Medan Prijaji pun akhirnya dianggap sebagai surat kabar Nasional pertama. Medan Prijaji begitu digemari oleh masyarakat pada waktu itu karena adanya satu rubrik khusus yang menyediakan penyuluhan hukum gratis.

Pada tahun 1906, dua tahun sebelum perkumpulan Budi Utomo lahir, Tirto telah mendirikan organisasi pribumi bercorak modern pertama yang diberi nama Sarikat Priyayi. Perkumpulan inilah yang kemu- dian melahirkan surat kabar Medan Prijaji (1907). Bersama H.O.S Tjokroaminoto dan Haji Samanhudi ia mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kelak berubah menjadi Sarekat Islam (1909). Pem- beritaan di surat kabar Medan Prijaji kerap dianggap menyinggung pemerintah Belanda hingga tak jarang Tirto dibuang ke tempat ter- pencil selama berbulan-bulan. Tirto Adhi Soerjo meninggal pada tanggal 07 Desember 1918. Selepas reformasi ia dijadikan Pahlawan Nasional.

Ferdinand Wiggers (1862–1912), adalah jurnalis dan penulis sohor di Hindia Belanda. Karier jurnalistiknya dimulai dengan menjadi editor Pembrita Betawi (1898). Selain itu, ia bekerja di beberapa surat kabar dan jurnal, seperti: Warna Sari, Bandera Wolanda, Pengadilan, Hoekoem Hindia (1898), yang berubah menjadi Taman Sari (1903). Menurut Kwee Tek Hoay—salah seorang dari 33 Tokoh Sastra Pal- ing Berpengaruh di Indonesia, dia adalah putera E.F Wiggers. seorang penulis termashur, editor dan pendiri surat kabar berbahasa Melayu Bintang Barat dan Bintang Betawi. F. Wiggers bergaul dengan teman- teman bapaknya yang juga merupakan para pendiri Bintang Betawi, seperti J. Meulenhoff dan J. Kieffer. Ia terkenal sebagai sastrawan yang karyanya laris, antara lain: Tjerita Njai Isah (terbit hingga lima jilid), Boekoe Peringatan: Mentjeritain dari halnja seorang Prampoean Islam Tjeng Kao bernama Fatima, Raden Adjeng Aidali: soeatoe tjerita jang kedjadian di tanah Djawa (1910), Tjerita Dokter Legendre atau Mere- boet harta (1902) dan drama Lelakon Raden Beij Soerio Retno (1901).

Abdoel Moeis (3 Juli 1886 – 17 Juni 1959) adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad Sarekat Islam. Abdoel Moeis dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional yang pertama oleh Presiden RI, Soekarno (30 Agustus 1959). Ia bersekolah ELS, lalu ke Stovia, namun tidak selesai karena sakit. Setelah bekerja di Departemen Onderwijs en Eredienst, dua setengah tahun kemudian ia ke luar dan menjadi redaksi majalah Bintang Hindia, lalu Preanger Bode, serta majalah Neraca pimpinan Haji Agus Salim. Ialah yang menyarankan berdirinya Technische Hooge School–Institut Teknologi Bandung (ITB). Anggota Volksraad mewakili Central Sarekat Islam ini dikenal sebagai sastrawan penting dengan karyanya Salah Asuhan.

Lie Kim Hok, lahir di Bogor, Jawa Barat (1853–1912) pada umur, adalah seorang penulis Indonesia, perintis Sastra Melayu Tionghoa “Masa Rintisan” (1875-1895), yakni periode awal ditulisnya karya- karya sastra berbahasa Melayu Rendah baik oleh orang-orang Belan- da maupun Tionghoa peranakan. Lie bersekolah di sekolah-sekolah misionaris dan dapat berbicara bahasa Sunda, Melayu, dan Belanda, meskipun tak dapat memahami bahasa Mandarin. Bukunya yang ter- kenal adalah Sair Tjerita Siti Akbari dan Tata Bahasa Malajoe Bata- wi (1884), serta Tjhit Liap Seng, yang dianggap sebagai novel Melayu Tionghoa pertama. Ia mendapatkan hak pencetakan Pembrita Beta- wi, sebuah surat kabar yang bermarkas di Batavia.

Jan Fabricius, jurnalis dan dramawan terkenal kelahiran Belan- da. Ia Masuk Hindia Belanda pada usia 20 tahun, menjadi jurnalis lalu pemimpin redaksi Preanger Bode. Selain itu, ia pernah menja- di pemred sejumlah surat kabar, seperti Wereldkroniek, Spaarnebode dan Nieuwe Courant. Ia dikenal juga sebagai penulis lakon drama, dan menghasilkan banyak karya antara lain: Met de handschoen getrouwd (Menikah Melalui Perantara, 1906), Eenzaam (Sendiri, 1907) dan De rechte lijn (Jalan yang Benar, 1910), yang dipentaskan ratusan kali oleh Teater Rotterdam. Dramanya yang meledak adalah Dolle Hans (Boneka Hans. Drama Indo dalam tiga babak, 1916), yang book office di bioskop Rotterdam, serta Totok en Indo (Totok dan Indo, 1915), drama kehidupan di Hindia Belanda yang sangat sukses. Pada tahun 1949—tahun Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia—Fabricius merilis sebuah karya nostalgis tentang masa kolonial berjudul Tempo doeloe: Uit de Goeie Ouwe Tijd (Tempo Doeloe: Dari Masa Lalu yang Baik, 1949).

G. Francis (1860—1915) lahir dari keluarga Inggris. Kakeknya, E. Francis, adalah pejabat tinggi di pemerintahan kolonial Hindia Be- landa. Nama G. Francis langsung tersohor setelah ia menerbitkan karyanya Tjerita Njai Dasima (1896). Selain menulis karya sastra, G. Francis aktif dalam dunia pers, sebagai redaktur mingguan Pen- gadilan (1862-1898) di Bandung, serta redaktur Bintang Betawi di Batavia, menggantikan J. Kieffer yang naik menjadi pimpinan. Ketika surat kabar ini tutup pada tahun 1906, ia pindah ke Pantjaran Warta (1909-1917). Tjerita Njai Dasima diterbitkan oleh Kho Tjeng Bie & Co, Betawi. Pada tahun 1926 Druk F.G. Camoeni, Batavia mencetak ulang karya ini dengan difilmkan oleh Tan Bersaudara serta dimain- kan oleh aktor Indonesia dan Indo Eropa (1929). Karena mendapat sukses besar, Tan memberanikan diri untuk mengembangkan ceri- ta dalam Dasima II (1930). Versi baru Nyai Dasima difilmkan oleh Java Industrial Film (JIF) dengan pemain Moh. Mochtar, Hadidjah, S. Soekanti, dan Bissoe (1940). Selanjutnya Chitra Dewi Film Produc- tion memfilmkan Nyai Dasima dengan judul Samiun dan Dasima. Pemainnya antara lain Chitra Dewi, W.D. Mochtar, Sofia WD, Wahid Chan, dan Fifi Young.

F.D.J. Pangemanann (1870–1910) adalah jurnalis dan novelis asal Minahasa yang terkenal di Hindia Belanda. Sekitar tahun 1894, Pangemanann menjadi wartawan harian berbahasa Melayu, Bintang Betawi, di Batavia. Saat itu ia sudah aktif menulis karya fiksi. Novel pertamanya, Tjerita Si Tjonat (1900), sukses besar. Novel kedua seka- ligus yang terakhir, Tjerita Rossina, terbit sebagai serial di surat kabar. Keduanya merupakan cerita bandit dan memakai formula yang seru- pa. Pada tahun 1902. Setelah Bintang Betawi ditutup (1906), Pangem- anann bekerja di harian Kabar Perniagaan (kemudian berganti nama menjadi Perniagaan) milik seorang pengusaha Peranakan Tionghoa Indonesia, Tjoe Toei-Jang. Tahun 1906, ia menjabat sebagai anggota pendiri dewan pers pertama Hindia Belanda. Pangemanann mening- gal dunia tahun 1910.